Madagascar: La Otra Cara del Paraíso

Es posible captar y comprender plenamente ciertas situaciones socioambientales sólo cuando las ves con tus propios ojos y puedes verdaderamente tocarlas con las manos. La pantalla estática, fría, de un ordenador — aunque me permite estar conectada constantemente con todo el mundo — no da la percepción real y profunda de las vidas ajenas. Hacer investigación, leer y producir datos nunca podrá equivaler al encuentro real con los niños, las niñas y las escuelas representados por esas estadísticas. Esto es lo que me repito cada vez que subo a un avión que me lleva al otro lado del mundo.

Y esto es lo que me decía también durante el vuelo que me llevó de Roma a Antananarivo, la capital de Madagascar. A pesar de la idea extendida y superficial que se tiene de Madagascar — extensiones de arena y aguas cristalinas — el rostro real del país está muy alejado de la percepción que tiene el mundo occidental. Alejado de los lugares de atracción turística se toma conciencia de cuánto se instrumentaliza esa imagen y de cuánto difiere de la realidad y de la experiencia vivida por sus habitantes.

Madagascar es, de hecho, una de las naciones más pobres del mundo. A pesar de su potencial productivo, la vulnerabilidad socioeconómica de sus habitantes está en constante aumento: con un PIB en caída libre ya desde hace años, repetidas crisis políticas y desastres naturales y medioambientales, el país retrocede en términos de desarrollo y de mejora de las condiciones de vida de la población.

Esa caída está corroborada por el valor del índice de desarrollo humano que, para 2023, fue de 0,487, factor que sitúa al país en la categoría más baja de la escala de referencia (puesto 177 de 193 países). La educación en Madagascar representa una necesidad urgente y prioritaria ya que sólo uno de cada tres niños completa el ciclo de la educación primaria, provocando que aproximadamente el 97 % de los menores de unos diez años no puedan leer ni comprender un texto apropiado para su edad. Las bajas tasas de inscripción y de permanencia en la escuela se deben a la pobreza generalizada, al matrimonio precoz (2 de cada 5 niñas se casan antes de los 18 años), al trabajo infantil (el 47 % de los niños de entre 5 y 17 años trabajan en formas de explotación laboral), la proporción alumno-profesor de 46:1.

El bajo nivel educativo es en parte causado, y sin duda agravado, también por el escaso nivel de formación del personal docente, que presenta un 97 % de profesorado sin título o sin cualificaciones profesionales específicas (datos de UNICEF). En el país es trágicamente frecuente la violencia contra los niños: nueve de cada diez son víctimas de disciplina violenta.

La pobreza extrema ha dado lugar a un fenómeno de gran magnitud difundido por todo el país, con clara prevalencia en el Sur: el sexo transaccional. Es un fenómeno extremadamente común: ese intercambio sexual-económico injusto se ve favorecido por estructuras sociales de desigualdad de género; las niñas aún se ven obligadas a ganar dinero para pagar las matrículas escolares o para mantener a la familia. “Vender hijas no es solo una metáfora, porque en algunas regiones aún existen los “mercados de mujeres”. (Freedman, Rakotoarindrasata; Randrianasolorivo).

Así que me encuentro en un lugar muy distinto a lo habitual, inmersa en una realidad dramáticamente discordante. Es difícil el contraste con la gente y las situaciones de aquí: hay que identificarse. Para comprender, es necesario asimilar, penetrar y dejarse invadir por las sensaciones que estos lugares, personas y situaciones suscitan.

Las historias que nos cuentan los moradores son tristes, conmovedoras, y sin embargo los niños, las niñas y jóvenes logran transmitir alegría y amor con su entusiasmo por las pequeñas cosas, por los juegos simples con materiales lúdicos de reciclaje, por la felicidad de tenernos entre ellos. Te implican con su gestualidad espontánea, te sumergen. Lo que más me agota durante mis viajes no es el vuelo, ni las largas escalas o los infinitos desplazamientos en coche para alcanzar poblados remotos. Me perturba más bien sentirme “equivocada” por representar, por mi origen geográfico, un mundo, el occidental, que la otra mitad, la de los desheredados de la tierra, imagina como el mejor.

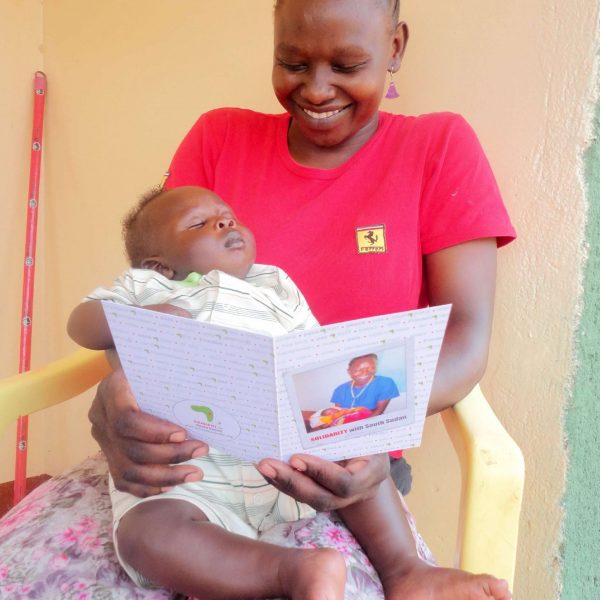

Siento el desconcierto, aunque aprecie infinitamente su contenido e intenciones, de ser en ese momento la persona que viene de lejos, para la cual la comunidad local durante días se esfuerza en preparar una acogida apropiada, organizando ceremonias de bienvenida e ingeniándose para conseguir y confeccionar pequeños regalos. Esto es lo que más toca el corazón: saber que en medio de su complicada vida cotidiana hay tiempo y manera de pensar en otros seres humanos dando de lo poco que se posee, a veces solo el calor de una sonrisa o un baile festivo de saludo. Y cada vez desearía ser yo quien estuviera en ese escenario, desearía ser yo quien los ponga en el centro de todo, como lo hice hace nueve años cuando elegí este trabajo.

Desearía que no hubiera un «nosotros» que llega de lejos y un «ellos» que espera. Hago el trabajo que más he deseado hacer, una elección que renuevo cada mañana con pasión; sin embargo, desearía despertarme un día en un mundo en que mi trabajo ya no sea necesario.

“A cualquier latitud, formamos parte de la misma comunidad. Todo hombre, toda mujer, todo niño de este planeta, dondequiera que nazca y viva, tiene derecho a la vida y a la dignidad. Los mismos derechos que reclamamos para nosotros pertenecen también a todos los demás. Sin excepción alguna. Permanecemos humanos. Incluso cuando a nuestro alrededor la humanidad parece perderse.”

Vittorio Arrigoni